声明:本文来自于微信公众号新榜,授权Soraor转载发布。

内容从业者对于AI的使用,进行到什么程度了?

内容创作层面,我们看到AI猫猫、AI奶奶、AI乖孙等细分创作赛道相继爆火,正在批量孵化爆款账号。

直播电商领域,前不久交个朋友新人主播朱朱靠AI1天卖了3.3亿元,带出了#00后主播用DeepSeek直播1天卖出3.3亿元#这样的微博热搜。

不止于此,AI正在越来越多地参与内容的各个环节。

最近,新榜编辑部对话了几位内容同行,他们都在内容工作中尝试更多地使用AI,我们请他们聊了聊具体的使用情况,以及他们从中看到的机会和挑战,希望为更多内容朋友提供参考。

“AI口播稿已经全面嵌入我们的直播工作流”

@交个朋友副总裁兼信息化负责人刘亚平

我们现在已经深刻意识到,AI技术会是当前产业变革的核心驱动力,所以我们正在积极推动全员使用AI,并在公司内部发起了AI应用竞赛。

以口播稿为例,去年12月我们就接入豆包尝试生成口播稿,但生成的文案比较官方,不够口语化,直到今年2月接入DeepSeek,口播稿质量有了明显提升。

目前,AI口播稿已经全面嵌入到交个朋友的直播工作流中,成功将单条口播稿的时间从人工的20-40分钟缩短至2分钟,单人力单日输出量也从20条提升至100+条。

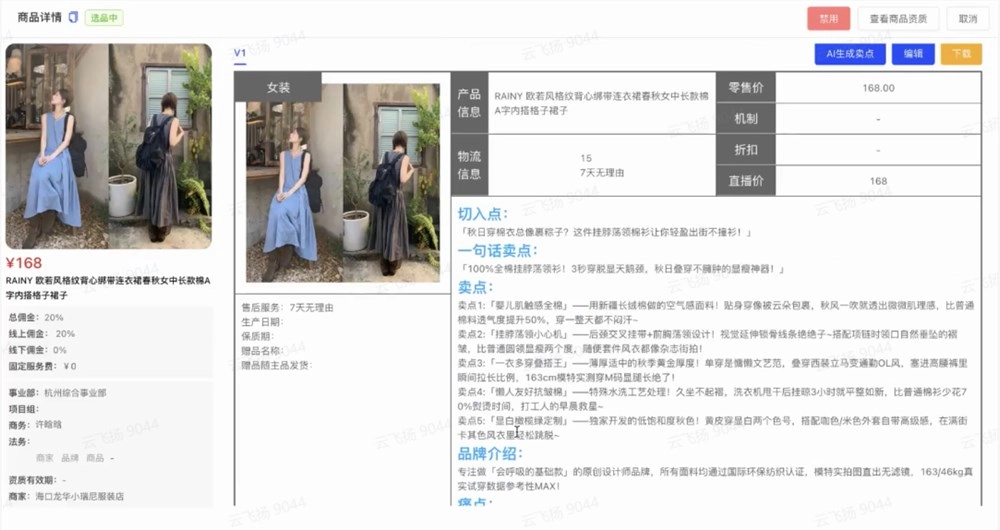

AI口播稿的生成大致需要3个步骤:先预先录入商家提供的名称、零售价、机制、直播价等产品信息,再让AI在小红书等种草平台爬取KOL、KOC对同款产品的介绍文案和评论信息,最后只要通过Prompt让大模型对产品信息进行重新组合和优化,就可以直接生成切入点、痛点、卖点等口播话术,整个过程只需要40-60秒。

交个朋友的AI口播稿示例

AI生成的口播稿一般不能直接用,所以需要再打两个补丁:大模型层面,需要提前设定规则,过滤掉敏感词、违规词以及浮夸虚假的产品描述,避免网络上的不良信息污染数据库;人工层面,法务审核完口播稿的合规问题后,主播还需要对AI口播稿进行更个性化的调整。

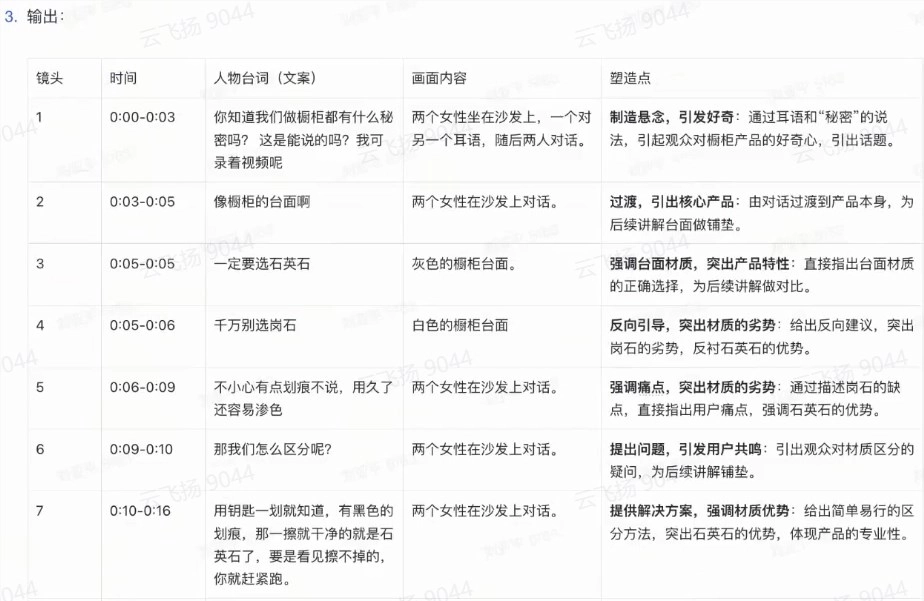

短视频脚本也是同样的逻辑,现在交个朋友不仅积累了10-20T的爆款卖货视频,还能爬取当下的热点词和热点话题。这让我们可以做到先用AI拆解爆款短视频的脚本,再让AI生成短视频的拍摄脚本。

交个朋友的AI短视频脚本示例

目前,交个朋友在口播稿、短视频脚本以及商品标题优化上的AI使用率都达到了100%,在选品上的AI使用率则达到了50%-60%。

我们会把自己的直播数据、订单数据、短视频数据,以及每天淘宝、抖音上的爆款排行榜和商品数据都给到AI,让它去分析,然后给出最有可能爆的10-20个品。

我们希望通过精细化运营能力、强大的快返能力把好的商品带给消费者,AI则极大提升了我们靠数据选品的能力。其实我们希望不仅能用AI选品,还能不断提升出爆品的概率。这次能做到日销3.3亿元,背后也是我们对数据的深度挖掘。

此外,交个朋友还在将罗永浩老师的语音、视频、语录、微表情等数据喂给AI,希望能打造出更智能的“AI罗永浩”。

数字人主播之外,最近交个朋友还尝试了机器人带货

未来我们一方面会部署自己的大模型,做成一个能面向外部的垂直行业大模型;一方面希望进一步提升AI在工作流中的占比,把原来需要几步的工作通过Agent变成一步到位。

“培训是最赚钱的AI商业模式,AI内容需要人工协助才能商用”

@抖音头部服务商魔范璐玛创始人大卓

从ChatGpt到Midjourney,我们其实一直都有关注和测试,最早在2024年,我们就开始尝试用AI优化工作流,内容效率也有了一定提升,但因为很多大模型中文语料的训练不够丰富,那时AI输出的文案、脚本、创意、话术都还欠缺一点火候。

DeepSeek爆火后,我们一度还很焦虑,为此接触了大量机构,结果发现很多都是表面宣传大于实际应用,培训才是现在AI最赚钱的商业模式。最后我们决定沉下心来自己去研究。

我们觉得,本地化部署是一条路径,但在效率和性价比上不是最优解,反而是全面接入DeepSeek的飞书多维表格,能在数据分析复盘、主播话术、直播间内容策划、短视频脚本、视觉化等多个维度提升产出效率,只不过现阶段AI产出更多是“半自动化”。

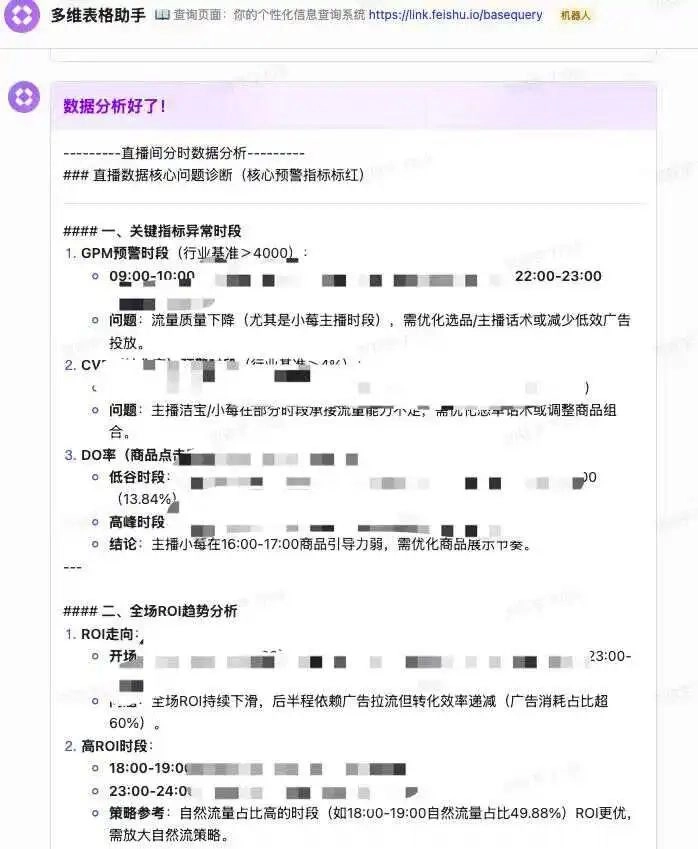

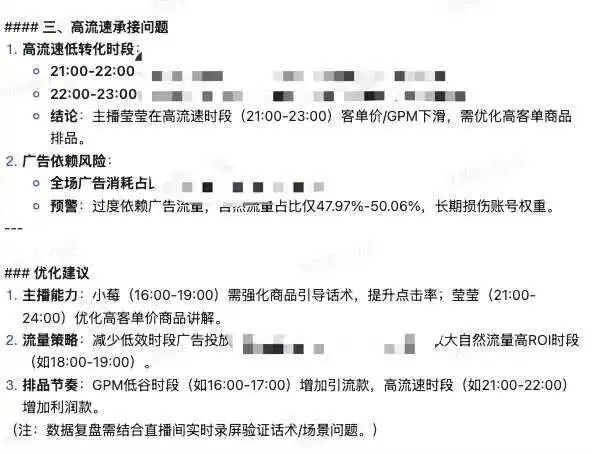

以直播数据分析复盘为例,目前魔范璐玛的运营只需要上传分时数据、主播数据、商品数据三张图片,就可以完成原本需要1小时的数据复盘工作。路径也非常简单,先通过字段捷径读取上传的图片数据,再接入DeepSeek,基于设计好的Prompt进行数据分析,最后通过飞书对话框输出结果,整个流程下来大概只需要两分钟左右。

视觉化方面,AI大多需要人工协助才能商用。比如直播间背景需要设计师进行深化,短视频需要剪辑师进行调优,数字人直播更是封号严重,无法直接应用。

魔范璐玛的直播间背景大致要经过“创意→AI 出图→设计师深化→审核并对外”几个步骤

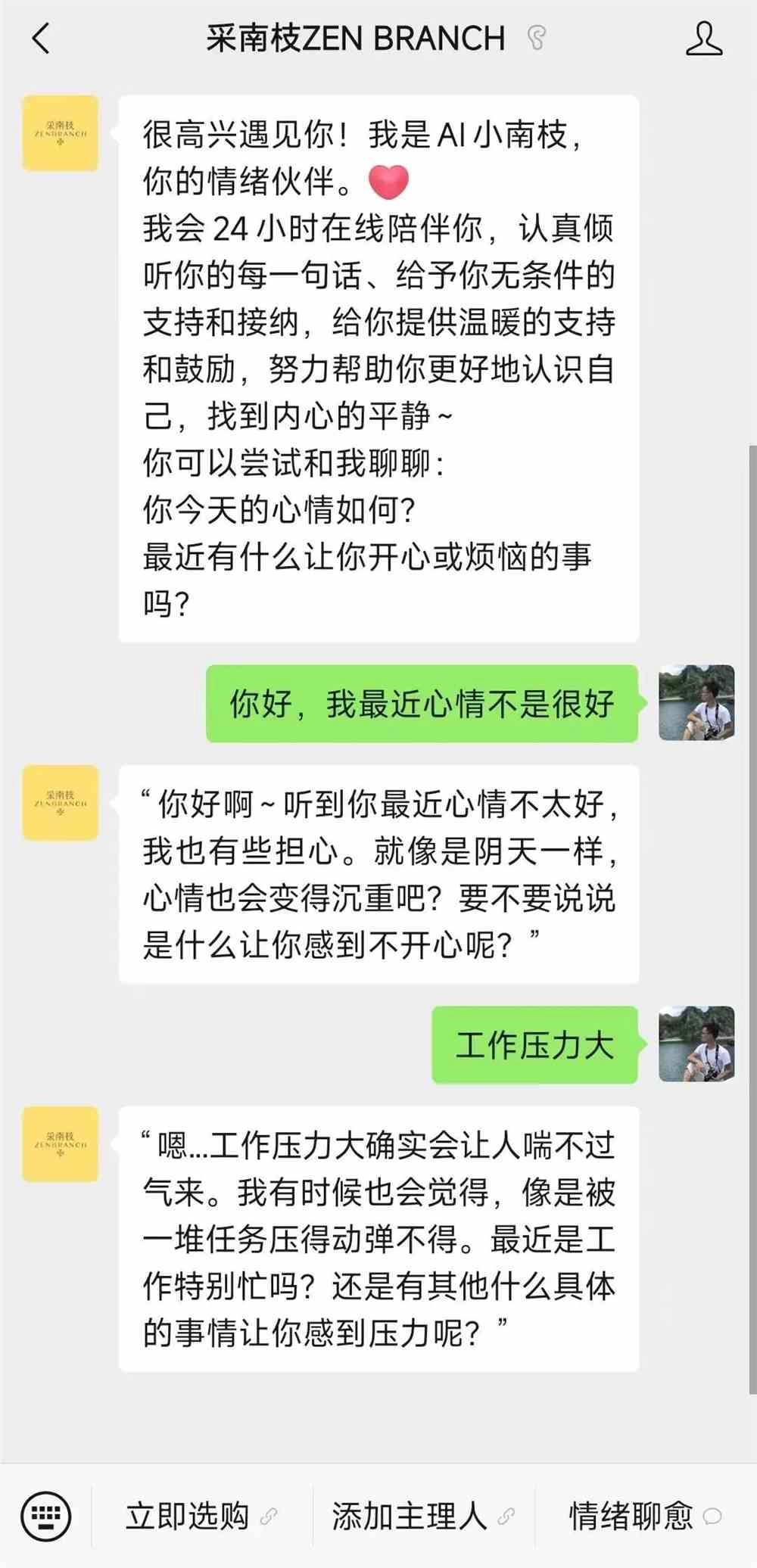

直播之外,我们还将AI融入到了自有品牌采南枝的孵化中。我们开发出了具备中文语境理解能力的AI情感陪伴官,可以为用户提供全天候情感陪伴体验。这也成为我们提升用户品牌情感链接的有效方式之一。

总得来说,我们觉得AI能够代替人力去完成很多事,可以让我们解放人力去做更有价值的工作,这是值得持续投入的方向。现在我们也在尝试基于Coze、Dify等去做内部Agent的部署。

从用AI到会用AI,是一个很漫长的过程。很多企业拥抱AI最大的问题其实是员工根深蒂固的思维固化和懒,我们需要培养的是会用AI的员工,整个组织对AI的认知储备需要进行一轮迭代,逐步筛选出更多会用AI的员工。

所以除了员工培训外,我们也在筹备自己的知识库,让新员工进公司的第一步就是学习知识库,快速解答日常工作中会遇到的大部分问题。

另外,我们还希望把多年积累的直播运营经验"喂"给AI,比如不同品类的话术套路、流量波动时的应急方案等,让AI更“懂行”,最后拥有完全定制化的AI员工,比如AI运营、AI场控、AI编导、AI策划……

“精准定制是AI内容变现的真正卡点”

@“开普勒星人”主创李锴滨

“开普勒星人”制作的是在短视频赛道非常稀缺的3D动画内容,高效的生产模式和电影级的画面质量,一直是我们团队的强项。但我们现在很少直接用AI生成内容,顶多尝试用AI制作一些出现时长短、精度要求低的远景镜头,以此来降低人工绘制成本。

在我看来,定制化、精准化是商业化内容的重要前提。

比如有一期的视频主题是在月球上盖房子,现在品牌客户说,要把他们的洗衣机放进去,还要有细节特写。这种级别的精细度,AI做起来会非常困难。当前多数AI工具的开放性较好,但定制化能力不足,如果用AI工具直接去“炼丹”,不仅工作效率低,效果也不如人工。而且对大众开放的AI工具往往有一些限制,需要满足各方面的监督需求。

信息泄密是AI的另一个可能风险。假设我接了小米的一个合作,要帮它们推广一台未上市的新手机,如果我把新手机喂给AI,导致其他用户用AI跑出来这台手机,那就完了。这些合作事先都会签保密协议。

相比用AI直接生成内容,我们更多用AI来辅助创作。

在创意阶段,我们会用AI来激发创意,比如扔给AI一句“未来的人在太空中工作”,让AI生成三五十个点子,我们从中挑选可用的创意。

在和客户进行创意沟通的时候,我们还会让AI把我们的创意拓展成符合品牌需求的框架,方便客户预审。这对我们的帮助很大,方便了我们和品牌的沟通。

之前在和客户沟通视频效果的时候,文字描述显得比较空,我们很难互相理解对方的想法,直接画示意图的话又太浪费人工。很多时候,我们只能去网上搜差不多的参考图。现在有了AI,我们可以很快地生成三五张很帅的图片给到客户,迅速拉齐品牌、技术、编导三方的想法和审美,然后快速将创意落地。

到了制作阶段,除了重复性的简单画面外,我们还通过训练语⾳模型复刻了演员声⾳,让我们在粗剪阶段可以通过AI⽣成的声⾳来迅速感知成⽚效果,减少重复⼯作量。

“AI已经能用来辅助写作,但最适配的是情感鸡汤文“

@晋商行负责人路鹏程

其实从去年开始,我们公司就开始广泛学习各种AI工具,通过对内开展AI实操培训会、对外成立“AI创业营”的方式拥抱AI,并在内部上线了一款AI提效工具。

经过多年深耕,我们在微信平台上运营着大批拥有固定粉丝的公众号矩阵,且有着相对稳定的变现路径。AI爆火以来,我们就开始尝试在情感、汽车、幽默语录等多个领域的上百个账号中尝试让AI辅助公众号编辑。

效果最直接的是AI图片,借助通义万象等AI平台来生成文章配图,很好地帮我们解决了图片版权问题。

文章方面,在豆包、DeepSeek、ChatGPT等AI工具的帮助下,我们编辑的单日出稿量也从原来的1-2篇提升到了5-6篇。

我们现在实践下来,如果想生成三四千字的专业深度稿,AI的可用性并不高。AI更适合生成一些围绕某个观点、知识的小文章,尤其是情感鸡汤文。

比如围绕“年过40的女人,怎么在婚姻中找到自我”这个选题,AI就能展开成一个有案例、有观点、逻辑也不差的小文章。之后经过人工的文字润色、信息核对,就可以差不多解决AI味儿重、AI幻觉等问题,得到一篇可以发布在公众号上的文章。

事实上,AI对编辑更显著的帮助不是直接生成文章,而是能无限量地给出一些文章框架和写作思路,虽然里面有不少又水又没用的部分,但只要有一两个能用的,就能大大提高编辑的工作效率。

我觉得在写作方面,AI更大的作用是能替代工作中的某些环节,进而提高整体的工作效率。当然也要警惕AI在胡编乱造方面的风险,除了要对内容进行甄别校对外,值得注意的是,并不是所有类型的账号都适合应用AI生成。

有了AI工具之后,我们对员工综合能力的要求也更高了。原来一个视频可能需要编导、摄像、后期3个人来完成,但现在我们希望员工可以实现编拍剪一体,这也是我们目前在招聘上的要求。

值得注意的是,在人力资源和办公管理方面,我们也开始尝试用飞书、钉钉、WPS等AI工具,提升简历筛选、数据分析、项目优化的工作效率和精准度。

结语

虽然AI在内容行业的存在感越来越高,但在询问更多MCN机构、短剧从业者后,得到的不少回复还是“还在探索”、“没啥进展”。至少现阶段而言,AI内容仍然有不少卡点。

《中国网络视频发展研究报告(2025)》显示,中国的短视频账号规模已经达到16.2亿,平均每天上线的短视频数超过1.3亿条。内容行业面临的现状是内容过剩但精品稀缺。这也会是AI内容同样面临的问题。

某企业营销负责人孟川(化名)认为,AI客观上已经重塑了内容行业,可能90%以上的营销号/段子类/资讯类账号都是由AI批量生成的,但这恰恰是内容行业最冗余的部分。

即使AI可以无限地创作精品内容,但用户的时间和品牌商家的投放资金都是有限的。从内容生意的角度,AI要解决的远远不止内容创作这么简单。

最后也欢迎大家在评论区留言讨论,聊聊你在内容工作中的AI使用。